| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

![1月24日下午在桃園靜思堂現場的「我是安餒做慈濟」單元課程,黃鳳月老師(右一)透過問答與投票,楊棋堡(右二)、劉美嬌(右三)、顏淑津(左二)、施明宜(左一)四位老師侃侃而談「我是安餒做慈濟」[攝影者:陳春淑]](/community/./images/community/FCF1DB407E8D11ECB2FBE63B31C151ED_0.jpg) 您想過退休之後能做什麼嗎?如果讓您再繼續上班,你願意嗎?

您想過退休之後能做什麼嗎?如果讓您再繼續上班,你願意嗎?「2022年寒假第二十期慈濟教師培訓研習營」第二天(1/24)下午在桃園靜思堂現場的「我是安餒做慈濟」單元課程,透過問答與投票,老師們侃侃而 談他們是用什麼樣的方式在做慈濟。教聯會的長青樹劉美嬌老師,教聯會的將軍楊棋堡老師,志為人師的顏淑津老師,挺著大肚子背著孩子也不放棄為親子班上課的施明宜老師,透過他們的分享,堅定初發心,發揮良能增加生命的價值。

◎志為人師 給予愛的支持

顏淑津老師歷經二十年從會員成為慈濟志工。1991年正式成為老師,當時曾發願要志為人師,也要成為上人的弟子,後來進入家庭後,與家人的共識是「先把家業顧好。」二十年裡,雖沒加入教聯會,但很認真的讀慈濟刊物、聽慈濟錄音帶,也參加慈濟的活動。直到2011年參加靜思語教學的活動,巧遇心目中的「白雪公主」小學的老師,三十多年未見面的師生熱情擁抱,她說:「這一抱就把我抱進慈濟教聯會了,真的是緣深不怕緣遲呀!」

2015年顏淑津老師參加培訓,開心的回家與慈濟慈誠隊爸爸說:「以後我就要叫您顏師兄了喔!」沒想到父親在同年六月就往生了。因為失親讓她非常的悲傷,受邀參加養護中心的活動,在與老人家互動中,似乎看到父親的影子,長者開心,她也跟著開心。所以,她的精神與父親同在,很精進的走在慈濟這條路上。

在醫院陪伴父親時,父親要她當一個「人師」。因為父親是從事資源回收,家境不好,從小在學校就受到老師的的差別待遇,現在身為人師的她,以同理心去陪伴弱勢家庭的孩子,讓這些新芽的孩子多一分安心、安全,獲得一分愛的支持。因為新芽是混齡教學,他們的學習動機也不足,所以在教案的設計上就會特別的用心,多年下來,看到接受教育的孩子成長很多,她說:「其實得到最多的是自己的心被療癒了。」

顏淑津老師覺得「大愛引航」是教育的寶典,為了分享給學校的老師,她在學校成立二個社群,結果非常成功,能將愛的教育運用在學校的教學方面,成果非常的好。退休後,因為太投入慈濟的工作,媽媽看不過去常打電話提醒她「不要忙到總是把先生放在家裡。」後來,她就把行事歷放在顯眼處,讓先生看到她的每天行程,並獲得他的協助接送,漸漸的先生也會參與其中,這也符合了上人的交待「家業顧好,才顧志業。」

◎慈濟路上 找到生命的依歸

認真找到慈濟的楊棋堡老師。他說:「肚子餓了,就會找東西吃。我找慈濟是為了圓夢、離苦、心靈的依歸及生命的避風港。」身為軍校老師的楊棋堡,每年九三軍人節是他的休假日,但2012年的軍人節卻在慈濟醫院接受生命的震憾彈!原本健康的妻子,因健檢發現罹患末期肺腺癌,當下無法接受,夫妻倆人在診間相擁而泣。接下來的一個月間,他因悲傷、無助體重突降十五公斤。

為找心靈的依歸,楊棋堡老師開始盤點自己的生命,想到曾經觀看大愛劇場的「草山春暉」,當時夫妻倆曾想過退休後要一起做慈濟。於是請曾是慈濟高雄教聯會的同事,幫忙引荐加入桃園的教聯會,而搭起與慈濟的橋樑。

「做慈濟是療癒的果實。」因為是妻子成就他進入慈濟世界,法親之愛、上人法語的滋潤讓他走過對妻子思念的悲情,這一分情他轉換成感恩的心,所以在慈濟路上他要把妻子來不及做的那一份一起做,所以他秉持「來不推、去不追」,只要有人邀約他出勤務,他一定會接下來。他說:「慈濟路上不孤單,慈濟豐富了我的生命,我需要慈濟,慈濟也需要我們每一個人。」

◎信念堅定 無所畏懼勇耕福田

有人因為愛美或覺得不方便而不喜歡梳著慈濟頭,穿著慈濟制服到處跑!但二十四歲就進入慈濟教師聯誼會的施明宜,就很習以為常的穿上慈濟制服,在單純、愛的環境中追尋她的人生方向。考上教師資格後,施明宜在同事的邀約下成為慈濟會員,當她在教職上遇到困境時,為了尋求解決之道,她開始參加教聯會的培訓及親子成長班的課程。

在大學的時候曾經參加過一次慈青社,當時「梳著辮子頭,穿著制服,又不像其他社團那麼有趣。」是很大的障礙,所以就沒繼續。但依然年輕的她,穿上教聯制服反而不覺得有違合感,她說:「在教聯給我很多教育的支持,及追尋到心靈的信念時,外在的規範都不是問題,生活反而單純、簡單。」

從單身進入慈濟教聯會,歷經結婚、生子,不論是挺著大肚子或抱著小孩、牽著幼子,都未曾放棄遠道到蘆竹參與親子成長班的教育課程。她說:「我和孩子在慈濟得到很多的祝福,孩子在過程中總是受到很多師姑、師伯的稱讚,耳儒目染中他們學到自律,與親子班的家長或孩子,反而是相輔相成,互相陪伴,自己得到的更多。」

◎愛之深教之切 重拾教職春天

退休後,離鄉背景到花蓮慈濟小學當老師的劉美嬌,三十七年的教職有三分之一的時間是秉持著「愛之深責之切」,但卻讓她身心俱疲。進入慈濟教聯會後,聽到上人說教育要「愛之深教之切」!她恍然大悟,開始用老師心菩薩心的方式,用父母的心來愛護別人的孩子,用菩薩的智慧來教自己的孩子,從此她重拾教職的春天。提早退休到花蓮慈小當教育志工,因緣俱足得到先生的支持轉換為專職老師,在慈濟教育體系下,她體會了「如果全臺灣的老師、學校,都能秉持上人的教育理念辦學,那社會、國家都會更安定。」

劉美嬌也是很會接變化球的一位老師,讓她印像最深的是,每次海外賑災出團前都會到桃園靜思堂行前研習,有一次晚上九點多突然接到有人因忘了帶護照,要她隔天清早補位出團,她也二話不說的答應。提到海外交流,以前沒有手機,家裡電話都是先生幫忙接,她就是憑著先生的記錄趕行程,她說:「很感恩當時都能把握當下,像現在疫情,那裡也去不了。」

慈濟教師聯誼會是由一群充滿善心與愛心的教師所組成,他們不論是在學校、在社區或在各道場,發揮教學專長,以慈濟人文相互砥礪,用愛陪伴、用善引導,為培育品格兼俱的下一代盡心盡力,在慈濟路上寫下一幅幅美善的章篇。

◎豐生髓起 成為別人的貴人

在慈濟有太多太多的人品典範故事;今天的課程除了看到四位志為人師「是安餒在做慈濟」外,早上的第三堂課,透過慈濟骨髓幹細胞中心資料庫行政組長蘇蕙鈺所分享的「清水之愛」,他們則是「用生命搶救生命」在做慈濟。

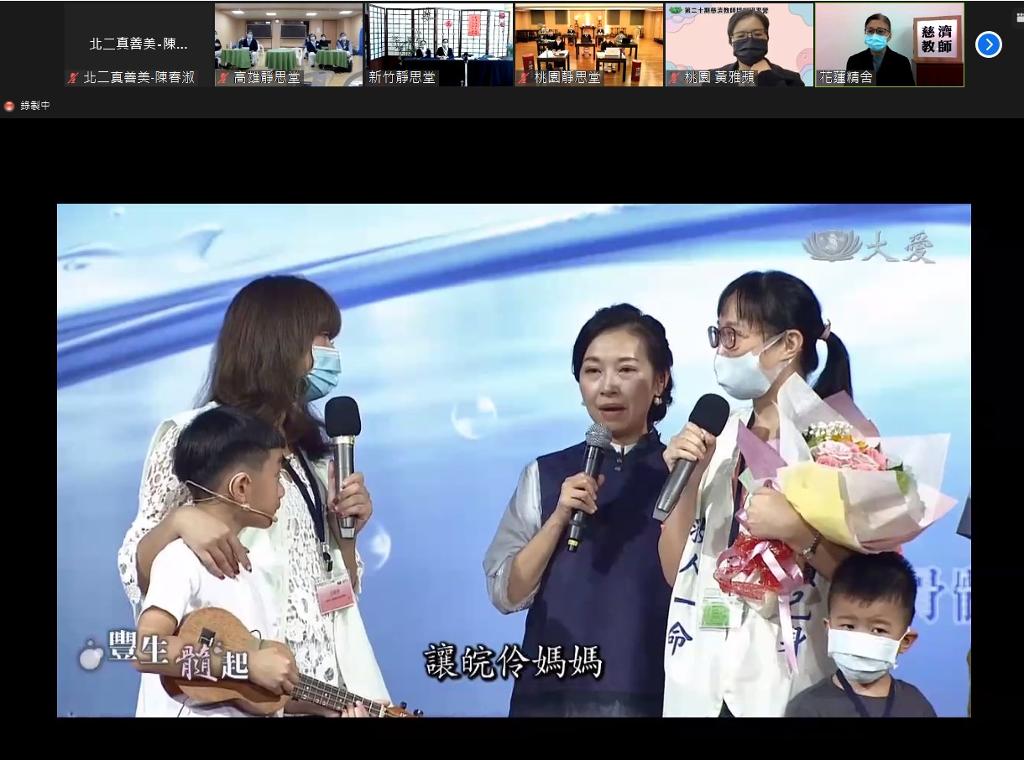

「清水之愛」課程,從「豐生髓起」影片,看到捐贈者與受贈者相見歡的感動,除了受贈者遭受無常考驗,有著堅毅求生,因捐贈者無私利他的清水之愛而獲得重生,其中也有著慈濟骨髓幹細胞中心關懷小組志工的六度萬行,抱持以生命搶救生命、克服重重困難所成就善的因緣。

慈濟骨髓幹細胞中心資料庫的建立起緣於1993年,溫文玲女士從美國回臺找生命的奇蹟,拜見上人,經多方努力終於獲得立法。建立資料庫的經費龐大,但上人慈悲表示只要能救人,一切就值得,而開啟了「尊重生命、疼惜生命、搶救生命」將近三十年的造血幹細胞捐贈之有情天地。

蘇蕙鈺組長提到慈濟骨髓幹細胞資料庫的最大特色,是由民間發起獨力承擔的單位,而且是全球收費最低,若有經濟困難的患者完全免費。志工精神全球第一,也是唯一,志工團隊長期投入勸捐、自掏腰包陪伴,不計時間、不畏體力,無所求的在全臺各地,宣導造血幹細胞、召募志願捐贈者、關懷陪伴病患,幫助捐贈者完成捐贈,並連結社會資源協助解決經濟困難及心靈支持,排難解苦。

提到病友關懷與陪伴,蘇蕙鈺組長說:「有上人的妙法,幫助病友轉念,讓他們有力量找到生命的契機。」關懷病友,初期的陌生、疏離、冷淡,透過真誠的陪伴、傾聽、膚慰與協助,「愛能滴水穿石」陪伴全程提供各種需要,每個階段扮演不同的角色,志工的「清水之愛」都能夠獲得病友的期待、信任、依止,直到康復或甚至於臨終時的生命交託。

◎清水之愛 需要您的投入

慈濟骨髓幹細胞中心,包括骨髓幹細胞捐贈、週邊血幹細胞捐贈,及臍帶血捐贈是守護生命的三大磐石;將近三十年來,三十一個國家受贈,達六千多人受惠,造血幹細胞志願捐贈者也高達四十五萬多人,臍帶血庫也是全國之冠。水無色無味,但萬物都少不了它,慈濟人的愛不分國界、種族和宗教,沒有分別的大愛就如同清水。蘇蕙鈺組長說:「捐贈者與慈濟志工為搶救生命無私無求的去付出,就是『清水之愛』。」

在關懷陪伴中,看到一位剛從研究所畢業,人生正要大展鴻圖之際,卻因血癌,每天就抱著臉盆吐口水,因病口腔受損,口水、食物都沒辦法吞嚥,那種苦令她不捨;另一位年輕的護理師患者,因排斥問題,整身皮膚都起水泡,痛苦萬分如地獄般的日子,終也沒能回復健康;也從另一位健康時錯失慈濟因緣,患病後因受不了病苦,而要走上輕生之路的中年婦女的「因緣既失,萬却難復」的感受,而更知道要珍惜慈濟因緣,去做別人生命中的貴人。

在陪伴捐贈過程中,即使常需接變化球,甚至於常需從死神手中搶下名單,看到病友的苦與重生的需求,蘇蕙鈺組長呼籲:「你我挽起袖,病人就有救,你的一針,他的一生,邀請您加入搶救生命的行列。」

圖左 :上人慈悲表示只要能救人,一切就值得,而開啟了「尊重生命、疼惜生命、搶救生命」將近三十年的骨髓捐贈之有情天地。[攝影者:陳春淑]

圖右 :骨髓捐贈「清水之愛」課程,從一開始的「豐生髓起」影片,看到捐髓者與受捐者相見歡的感動。[攝影者:陳春淑]

圖左 :透過慈濟骨髓幹細胞中心資料庫行政組長蘇蕙鈺所分享的「清水之愛」。[攝影者:陳春淑]

圖右 :慈濟骨髓資料庫,志工精神全球第一,也是唯一,志工團隊長期投入勸髓、自掏腰包陪髓、送髓,不計時間、不畏體力為搶救生命無私的付出。[攝影者:陳春淑]