| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

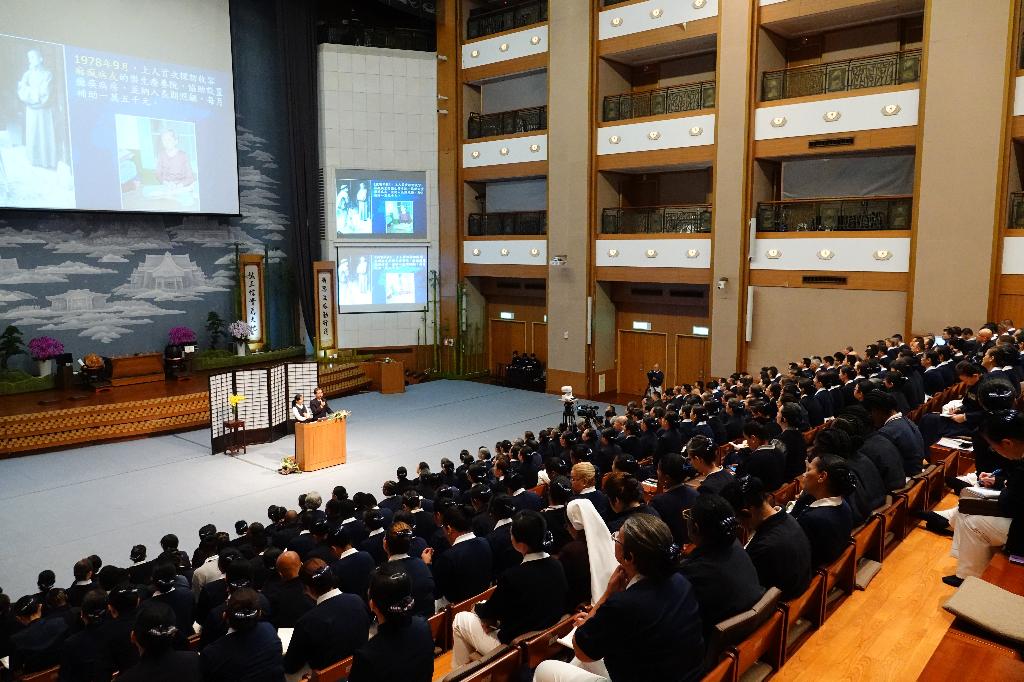

![大愛電視臺副總監何建明與《慈濟月刊》總編輯王慧萍兩位同修道侶,分享主題「那一人、那一念、那一年」,介紹慈濟菩薩道的緣起、慈濟的故事以及上人信願行的實踐。[攝影者:孫保源]](/community/./images/community/9DFE66A005BB11EAAE6069D4E3186266_0.jpg) 2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會自11月6日起在慈濟板橋志業園區舉行,來自二十六個國家的海外家人,說著五種外語,儘管大家來自不同國家、不同種族,有著不同膚色,但是卻都有相同心靈歸依處──都是證

嚴上人的靜思弟子,都走在同一條菩薩道上。

2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會自11月6日起在慈濟板橋志業園區舉行,來自二十六個國家的海外家人,說著五種外語,儘管大家來自不同國家、不同種族,有著不同膚色,但是卻都有相同心靈歸依處──都是證

嚴上人的靜思弟子,都走在同一條菩薩道上。◎細說緣起 一念救人

海外慈濟家人精進汲取法水,透過翻譯了解課程內容,勤做筆記。11月8日,大愛電視臺副總監何建明與《慈濟月刊》總編輯王慧萍兩位同修道侶,分享主題「那一人、那一念、那一年」,介紹慈濟菩薩道的緣起、慈濟的故事以及上人信願行的實踐。若沒有上人在那一年所發的那一念,就沒有今天的慈濟。

慈濟菩薩道的緣起溯自1966年,在花蓮秀林鄉,二十九歲的證嚴上人,帶著三位弟子借住普明寺修行,因為上人堅持不受供養,一日不做,一日不食,過著十分清苦的生活。

有一天,紹雯(今德融師父)爸爸生病開刀,上人陪她到花蓮縣鳳林鄉的診所探病,出來看到原本乾淨地上出現一灘血跡,讓人怵目驚心。上人問怎麼回事,有位候診人描述,是一位豐濱的原住民婦女難產,族人連夜擡了八小時來到鳳林,但因沒有八千元保證金只好再擡回去。

看著地上這灘血,心像被電擊到的痛,上人修行之路過著清貧生活,錢對修行人不重要,但人窮命不保,現實生活中錢卻非常重要。鮮紅印記縈繞上人心頭,「如果我有錢就可以救他!」這一念救人的心,開啟了慈濟的慈善工作,這是慈濟菩薩道的緣起。

上人要做慈善不被看好,有人說自己都吃不飽哪有能力救人。許聰敏老居士也疼惜上人,擔心善門難開,一旦開了就關不了。他提醒上人說:「哪裡去找那麼多人願意長期幫助我們呢﹖如果求助的人太多,我們拿不出足夠東西給人家,怎麼辦呢?」

上人堅信佛陀所說「入我門不貧,出我門不富」,請許老居士放心。「我什麼都沒有,有一顆真誠的心,只要發心立願為佛教為眾生,不是為自己,一定能帶動人人共同付出愛。」上人「信己無私,信人有愛」相信每個人都有愛心。

1966年農曆3月24日佛教克難慈濟功德會在普明寺成立,沒錢沒人,有的是上人單純的心,飯吃八分飽,兩分來助人。常住師父每天多做一雙嬰兒鞋以及號召三十位家庭主婦日存五毛買菜錢,每個月在萬難中救貧。慈善志業成立,上人親自一戶一戶訪視關心、解決貧病問題。

◎自不量力蓋醫院

上人救貧,但為何貧苦人越救越多?上人看到「因病而貧,因貧而病」貧與病是惡性循環的雙胞胎。經過六年慈善,1972年開始成立義診所醫病。其後上人積極籌建蓋醫院要從1979年說起,一位慈濟長期照顧戶王清火先生,兒子王石進常暈倒,有次帶來義診所發現疑似有心臟病。上人也有心臟病,心疼王石進,安排到臺北治療。因路途遙遠擔心他舟車往返的辛苦,坐飛機到臺北看病、開刀。目前王石進仍住在老家,他說花蓮有慈濟醫院真好,生病時不用勞頓前往臺北就診。

上人做慈善十三年,發現疾病是致貧一大根源,對窮人悲心真切,救貧要從救病著手,才能救得徹底。所以明知建院非常困難,但上人不忍心放手不管,自不量力,還是決心在後山蓋醫院。上人志為掘井人,就算為了建院耗盡心神,也要拚盡力氣將醫院建起來,可以自行運轉,讓慈濟救人、助人的功能永續。

莫忘那一群人,上人感恩他們的信任、疼惜與愛護,在人生歷練最成熟、最有名望的時候,願意為慈濟付出。如當年醫界頂尖精英杜詩綿、曾文賓、楊思標、陳炯明、王欲明,還有建築專家高而潘、邱茂彥、宋篤志、郭銓炎等人。因為有他們,過程中幾經波折的花蓮慈濟醫院終於在1986年8月17日落成啟用。

醫院快完成時,上人邀請杜詩綿教授當創院院長,杜詩綿教授跟上人說:「我身上有一顆不定時炸彈只有三個月生命。」心臟不好的上人回答說:「我也有一顆定時炸彈,說爆就爆。」只要有活著的一天就善盡一天生命,杜詩綿院長生命延長了五年,做到最後一口氣。

醫院蓋好沒有醫師要來,臺大與慈濟醫院建教合作,第一位主動願意來的是陳英和醫師。陳英和醫師回憶上人常來臺大求才,看到上人瘦弱身軀,陳英和主動跟上人說願意到花蓮,一直到今天沒有改變。上人說有願就有力,那時候的發心,現在看起來的確很自不量力,但很多事情,都是在自不量力中成就起來的。

還有一群默默護持的菩薩,像樂生療養院病友一輩子為病所苦,知道上人要蓋醫院,有將近一半的人捐善款。還有年過半百的高愛,在萬華推車叫賣蔬果,收入微薄,為了參與建院,標下三十萬元會錢捐出。為了償還會錢,高愛兼差每天半夜清掃華中橋,一掃就是九年。花蓮慈濟醫院的每個角落,都是善心愛心匯聚而成。

◎四大志業 願力成就

慈濟四大志業,都是在願力中完成。1966年慈善的起步是從上人看到地上一灘血,不忍心,儘管一無所有、借住普明寺,單純而堅定的信念是:「吃八分飽,就有兩分力量可以救人。」因此和弟子克勤克儉生活,克服萬難推展慈善。

1979年發起建院,係因不忍後山貧病民眾無語問蒼天,上人沒有寸地片瓦,更沒有錢,還是堅定信念:「雖然眼前一無所有,但我相信,只要把每一個人內心的愛啟發出來,醫院一定建得成!」

1993年建立臺灣骨髓資料庫,則因不忍眾多血液疾病患者,苦等不到救命骨髓!明知風氣未開、耗資龐大,但上人認為「生命無價!不能用金錢來衡量」,為搶救生命,毅然承擔。

1999年九二一強震後,援建全臺五十一所學校,為的是不忍下一代教育受影響,上人說:「我不知道錢在哪裡,但我知道愛在哪裡。」不問有無能力,只問是否該做且勇於承擔。

來自新加坡的羅碧修,小時候住在鄉村,家裡靠養豬過活,屋子很破舊,日子過得很辛苦。看到上人自不量力,就算當時沒錢還是堅定信念要建院拔苦。他說:「生命很短,要活得有意義,我們這些比較幸福的人要多付出時間、金錢來幫助受苦的人。」新加坡是繁榮都市,但是在很多角落還是有很多貧苦人,因為沒有走出來看不到他們。羅碧修發願走進去幫助他們,他要充分利用時間付出,幫助更多的人。

信己無私,信人有愛,化不可能為可能;願為佛教,為眾生,為落實佛教的慈悲,為彌補眾生的需要;行要鍥而不捨,克服萬難。上人堅定信、願、行,寸寸鋪成慈濟路,慈濟人跟緊上人腳步,莫忘那一人、莫忘那一念、莫忘那一年!

圖左 :海外慈濟家人精進汲取法水,透過翻譯了解課程內容,勤做筆記。[攝影者:梁榮為]

圖右 :來自新加坡的羅碧修,小時候日子過得很辛苦。看到上人自不量力,就算當時沒錢還是堅定信念要建院拔苦,體會幸福的人要多付出時間、金錢來幫助受苦的人。[攝影者:梁榮為]