| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

![「2019海外慈青幹部精進研習營暨全球慈青日」。12月24日第一天課程,有動態有靜態,學員每堂課都很有收穫。「走讀慈濟」課程是以跑站方式,帶領學員,認識慈濟的四大志業、八大法印。[攝影者:黃銘村]](/community/./images/community/5AC045B0271811EA94C7EFE7464CB412_0.jpg) 耶誕假期,也是全球年青人狂歡的日子,然而一群來自世界各地,包括加拿大、南非、印尼、新加坡、澳洲、紐西蘭、美國、英國、菲律賓、韓國和馬來西亞等十一個國家共三百四十四位,各大專院校慈青社的年青學員,選擇了

時下年青人不同的方向,共同回到心靈故鄉-花蓮,參與12月23日至29日舉辦的「2019海外慈青幹部精進研習營暨全球慈青日」。

耶誕假期,也是全球年青人狂歡的日子,然而一群來自世界各地,包括加拿大、南非、印尼、新加坡、澳洲、紐西蘭、美國、英國、菲律賓、韓國和馬來西亞等十一個國家共三百四十四位,各大專院校慈青社的年青學員,選擇了

時下年青人不同的方向,共同回到心靈故鄉-花蓮,參與12月23日至29日舉辦的「2019海外慈青幹部精進研習營暨全球慈青日」。成立於1992年的「慈青社」,全名為慈濟大專青年聯誼會。當初是由一群來自全球各大專院校學生所組成,擁有共同的理念與人生方向,堅持走入人群、付出自我,成為校園中的一股清流,創造社會希望的未來。成立之初,證嚴上人對慈青有三項期勉:一為利用課餘做慈濟;二是培養悲天憫人的胸襟;三要學習與各式各樣的人相處。

◎師父祝福 福慧雙修

12月24日清晨,五點剛過,花蓮靜思堂的道侶廣場,這一群來自世界各地的年青人,以輕快又充滿活力的律動早操,接引晨曦,迎向營隊活動的第一個早晨。

靜思精舍德(耒曼)師父、德格師父和德修師父於開營典禮時,期勉與祝福學員。曾經也是慈青的德修師父,以自身剛受完三壇大戒(出家具足戒),比喻自己就像營隊年青人一般,師父勉勵學員,要以《獅子王》(The Lion King) 電影中在獅子王旁邊的小獅子為目標,學習獅子王的勇猛心、威德力。

德修師父也分享,狼群中,最弱、最需要被照顧的狼隻,都是走在隊伍最前面,才不致被忽略遺漏。師父期勉,承擔幹部的年青人,要培養照顧扶持組員的胸懷,彼此攜手同行,成為社會清流,達成淨化人心的使命。

每一年都會陪伴營隊的德格師父,期許學員要把握因緣、珍惜當下,用時間累積一切資糧。師父也對來自各地的年青人殷殷叮囑,此時花蓮溫差大,要注意氣溫變化,照顧好身體。

「慈青營隊就是小小的聯合國,要以大愛融合為目標,學習人與人的互動。」也是長期陪伴慈青營隊的德(耒曼)師父期許營隊學員,入寶山,切勿空手而回,並祝福學員,守好一念心,滿載而歸,福慧雙修。

◎慈悲利他 堅持正道

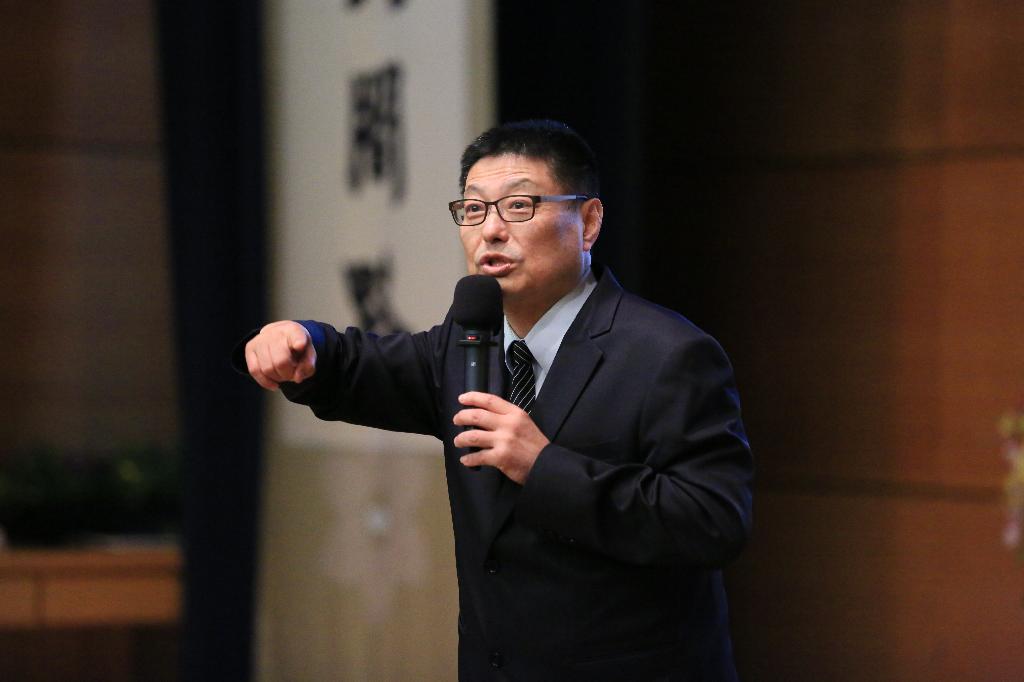

「慈悲利他 我們與善的距離」課程,是營隊的第一堂課程,由慈濟教育志業執行長,也是慈濟大學名譽校長王本榮,從時代與社會的變化、基因與大腦的演化、教育與宗教的轉化等三個面向,與學員分享。

王本榮執行長從狩獵期、農耕期、工業期、資訊期,說明人類文明的演進。也從基因研究中,闡述佛教「眾生平等」的觀念,以及人類何以成為萬物之靈,是關係著人腦結構,以及人類可透過不斷學習和經驗,促進神經網絡發達。

王執行長也從「問題年代的教育目的」,和年青人分享現今教育議題。執行長說,科技文明的最高峰,也是環境破壞、人性扭曲最嚴重的時代,認清實相(深關)、解決問題(廣行),是當務之急。現代人因壽命延長,終身學習成為趨勢,二十一世紀的學習架構必須具備學習與創新能力、資訊媒體和科技素養,以及生活與創新能力。

「諸惡莫做(止惡)、眾善奉行(修善)、自淨其意(斷惑)」王執行長以佛陀開釋帶入佛法,執行長也提及證嚴上人對「宗教」二字的開釋,「宗」是人生宗旨、「教」即是生活的教育。慈濟的四大八法、志工精神、慈濟理念與實踐,以及法脈與宗門……執行長深入淺出地分享,讓年青人對佛法與慈濟有更深入的收穫。

最後,王本榮執行長說:「偉大的領導者,把人帶到他們不一定想去,但是該去的地方,由生命走入生命。」期勉年青人以「一生無量慈濟心、一生萬法聞思修、一生懸命信願行、一生不悔人間路」堅持行在正確的人生道路上。

◎無語良師 人文內涵

「無語良師」課程,是由慈濟大學模擬醫學中心遺體捐贈組,張純樸組長分享。張組長說,解剖學是整個醫學知識的入門。學習人體架構,需要有人體來解剖,親自去體會、看、感覺,和一般只看書學習,是有很大差異的。美國耶魯大學醫學院外科教授努蘭(Sherwin Nuland)也說過:「一個醫學生,初次面對人體的感受,決定了他以後面對病人的態度。」可見人體解剖對一個醫生的養成,何其重要。

但由於宗教觀、風水觀和倫理觀,大體的取得並不容易。據統計1980年,在臺灣的中部地區,三百多位的醫學生,只有一具大體可共學習。證嚴上人的開示:「人只有使用權,沒有所有權;捐贈遺體做醫學研究,是生命勇者、大捨菩薩!」開創了遺體捐贈的理念。

慈濟大學更開創了大體解剖人文,無語良師的教學,包括啟用前的家訪,課程期間的行誼、尊重、默禱,課後的著衣、入殮、送靈、感恩、追思,以及火化、入龕。慈濟大學在證嚴上人的慈示:「亡者靈安、生者心安」以慈悲、尊重、大愛等人文內涵,呈現無語良師大愛、大捨的生命啟示,開啟醫學教育的新紀元。

◎多元學習 樂音法髓

有別於大堂課,「走讀慈濟」課程是以跑站方式,帶領學員,認識慈濟的四大志業、八大法印。學員分成中文、外語兩組,每組各五中隊,由隊輔引導,於博覽會展場、講經堂,以及講經堂對面的銅門圖案,和防災展示區等五個單元,透過導覽、問券、遊戲、搶答等寓教於樂的趣味方式,讓年青人更認識慈濟。

學員們認真的投入在每站的活動中,有的組分工合作找答案填問券,有些組爭先恐後搶答,但又不一定能說出正確答案,一時間,笑聲、鼓掌聲、驚嘆聲此起彼落,把博覽會場襯托得熱鬧滾滾。

另一堂「法髓緣樂飄揚」課程,是由名指揮家郭孟雍教授分享。郭教授與慈濟結緣已二十六年,二十六年來為慈濟寫歌譜曲超過三百首。課程中郭教授幽默又專業分享他的慈濟因緣,也教導學員們唱他譜寫的慈濟歌曲。

一首首動聽又深富內涵的慈濟歌曲,在郭教授的帶領下,學員們也認真的跟著唱起來。節錄《靜思語》所譜寫出的閩南語歌曲「美」,對大部分來自國外的營隊學員是一項挑戰,但在教授的帶領下,學員們也開心的學著唱著。

另一首由郭教授的兒子郭柏均譜曲的「人生要恆持當下這一刻」歌曲,是一首符合時下年輕人喜好的快節奏歌曲,年青人在郭教授的帶領下,隨著音樂節奏唱著也有學員了站起來跳著,讓整個課堂充滿著年青的活力。

歌曲「法髓緣」是郭教授近期的創作,郭教授一次去精舍面見證嚴上人,有感於上人身體日漸衰老,更能體會上人常常告誡的子的「來不及」,以及「自然法則」,因此郭教授以《法華經》的內涵,譜寫出「法髓緣」這首歌。

郭教授帶領學員一遍遍唱著,要學員們牽起身旁夥伴的手,用心感受歌詞的內涵,也用心感受此時此刻的感動,將歌曲唱入心中,讓歌詞深入腦海中,也讓感動成為日後承擔的資糧,莫忘初衷。此時此刻,有些學員紅了雙眼,有些學員彼此藉由眼神交會,傳遞感動。

◎分享感動 找回初心

晚間的「知心相契」單元,也是小組分享時刻。來自世界各國的學員,有些是因為聽到別人的分享,而帶著好奇心報名營隊;有些學員不是第一次回來,而是帶著學習的心再次參加;也有的學員是因為好朋友報名,就和朋友一起來了。但不論是什麼原因來到營隊,經過了整天課程的洗禮,學員除了收穫,更多的是感動。

學員中有人分享,因為想見師公上人而報名,也有學員因已在他的國度中承擔幹部,想藉由參與營隊,學習如何經營團隊。更多的學員被精采多元的課程感動,感動會感染,有些組員哭成了一團。

來自馬來西亞的陳浩蘢,是大學四年級的學生,「走讀慈濟」課程讓他收穫很多。陳浩蘢分享,在博覽會展場看到關於環保口訣,讓他印象深刻,且很快就記住了。即將成為一位老師的陳浩蘢,希望自己學習後,能應用在未來的工作上,讓他的學生,從小就建立環保護生的觀念。

營隊中還有一群吸引目光的學員,他們來自南非。黝黑的膚色,不失人文的進退行儀,以及專注於每個課程的態度,令人動容。已是第二次參加的何寶(Kgabo)是領隊,他說,團隊在開營前兩天就先抵花蓮靜思堂,因為從南非來一趟不容易,所以要先帶不曾來過學員認識環境,感受人文。

何寶對早上第一堂王本榮執行長的課程印象深刻,覺得新奇又受益匪淺。在南非很難有機會學習如此專業又有系統的將基因、腦神經、教育、佛法連結,何寶說,雖然每一堂課都有收穫,但第一堂課很專業、很特別。

另一位,第一次來到臺灣的Siphamandla,他說,在南非聽聞很多關於慈濟的故事,他很好奇,也很嚮往。雖然初次來到花蓮,但立刻就被靜思堂的環境吸引,從內心感受到寧靜。

經過了首日的課程和活動,Siphamandla對郭孟雍教授教唱的《法髓緣》歌曲,非常感動。雖然Siphamandla對歌詞的意思並不了解,但在教授一句句的帶領,以及全體學員手牽手的合唱著,他的內心被觸動,眼淚也不自覺地流了下來。

來自馬來西亞的劉靜伊是此次營隊的學員長,2015年劉靜伊在澳洲讀大學時加入慈青社,在慈青活動中,透過義診、訪貧、環保等活動更了解慈濟理念,也開始茹素。大學畢業後,劉靜伊回到馬來西亞工作,一度因為工作繁忙、人事紛擾而離開慈濟活動。

此次承擔學員長,劉靜伊希望找回初衷,也期許自己透過承擔,學習成長,劉靜伊說,營隊的主題是「解碼慈濟DNA,永續傳承慈濟魂,共識共行寰宇情」,希望學員透過研習,讓慈濟法脈成為慈青DNA,承擔起傳承法脈、宣揚慈濟的擔子。

圖左 :12月24日清晨,五點剛過,花蓮靜思堂的道侶廣場,這一群來自世界各地的年青人,以輕快又充滿活力的律動早操,接引晨曦,迎向營隊活動的第一個早晨。[攝影者:林家如]

圖右 :曾經也是慈青的德修師父勉勵學員,要以《獅子王》(The Lion King) 電影中在獅子王旁邊的小獅子為目標,學習獅子王的勇猛心、威德力。[攝影者:吳雪慧]

圖左 :長期陪伴慈青營隊的德(耒曼)師父(左),期許營隊學員,入寶山,切勿空手而回,並祝福學員,守好一念心,滿載而歸,福慧雙修。(右為德格師父)[攝影者:吳雪慧]

圖右 :「慈悲利他 我們與善的距離」課程,是營隊的第一堂課程,由慈濟教育志業執行長王本榮分享。[攝影者:黃銘村]

圖左 :「法髓緣樂飄揚」課程,是由名指揮家郭孟雍教授分享。郭教授與慈濟結緣已二十六年,二十六年來為慈濟寫歌譜曲超過三百首。[攝影者:吳雪慧]

圖右 :晚間的「知心相契」單元,也是小組分享時刻。[攝影者:林家如]

圖左 :來自馬來西亞的陳浩蘢,是大學四年級的學生,「走讀慈濟」課程讓他收穫很多。[攝影者:游濬紘]

圖右 :營隊中還有一群吸引目光的學員,他們來自南非。黝黑的膚色,不失人文的進退行儀,以及專注於每個課程的態度,令人動容。(何寶第一排左三、Siphamandla第一排右二)[攝影者:林家如]