| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

![面對COVID-19疫情,多數的美國學生選擇在家線上上課,圖為二年級張琋甯。[攝影者:邱品豪]](/community/./images/community/729810305B5811EBB64E08C1B08CE0A8_0.jpg) 疫情期間,校園少了學生的嬉鬧、討論聲,取而代之的是秋冬靜寂,以及空蕩蕩的教室。在家線上上課的紐約學生,有人感到新鮮,不用花時間在通勤上;有人感到慶幸,不用面對校園霸凌;但也有人感到失望,因為沒有難忘的

畢業典禮。

疫情期間,校園少了學生的嬉鬧、討論聲,取而代之的是秋冬靜寂,以及空蕩蕩的教室。在家線上上課的紐約學生,有人感到新鮮,不用花時間在通勤上;有人感到慶幸,不用面對校園霸凌;但也有人感到失望,因為沒有難忘的

畢業典禮。當世紀疫情還沒結束,老師、家長與學生的角色與關係,將面臨重新定位。

◎成沒有互動的教室

學生們上課面對的,不再是老師,而是人手一臺的筆記型電腦,這是疫情後,美國學校上課的情形。在全美最密集的大紐約區,市區內學校,師生八成以上是在家上課,而密集度低的近郊學區,則是採分流到校。

家住西長島偏南郊區的陳家偉(John Chen),兒子就讀七年級,家人商量過後,讓兒子每隔一天到校學習,另一天則是在家上課。

學校從進校門開始,就嚴格採行防疫措施。校門口會在地上畫些線條,師生依照線條距離六呎排隊,並直接量體溫。體溫過高的學生,會進入特別教室,由校方通知家長把學生接回家。

另外在教室的部分,也跟以往很不同。每班人數依教室大小,降低為十到十五人,部分中學取消跑班上課,改由老師換教室。有些學校的餐廳也關閉,學生改在座位上吃飯。

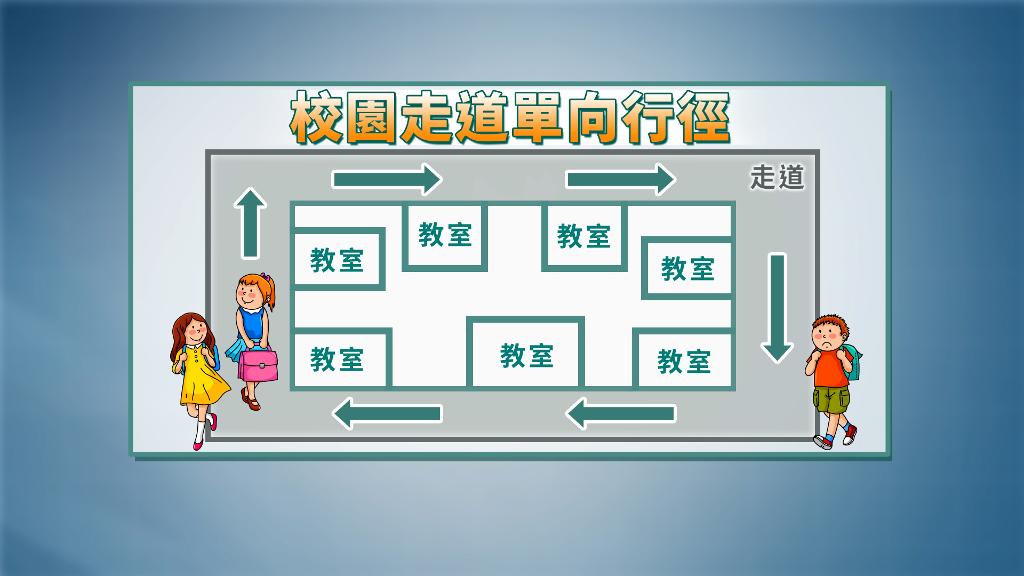

陳家偉說學校真的很用心在降低群聚感染,最有趣的是,兒子的學校為了降低學生推擠或聚集,更限制走道的行徑方向,改成單向道,如果錯過教室,就要再走一圈,這讓孩子們的警覺心提高。「學校生活已不同以往自由,學習與互動上更多規範與要求,這是我們要在安全與自由間,找到一個平衡點。」

◎複合式教學與學習

因應分流上課,老師的教學方式也面臨了前所未有的挑戰。蘇藏(Andy Su)是長島某學區新聘任的科學代課老師,沒教多久就遇到疫情,每天上課要面對兩群學生,一群在教室內,另一群在家線上上課。

蘇藏說:「我經常要轉身過去面對電腦,跟線上的學生解釋課程內容,我整堂課需要這來回好幾次。」因此老師被稱為「混群教學(Hybrid Teacher)」老師,要注意兩個不同空間的學生,需要幫學生溝通,像個翻譯員。

又因為面對電腦上課,無法看到學生反應,老師變得有些自說自話,像個直播網紅,一堂四十五分鐘的課,為了兼顧兩群學生,效率低了很多。

就像蘇藏所說:「混群教學老師現在被要求做很多事情。要重新設計教材,學新科技與軟體,要同時查驗線上與課堂的學生,而且被要求在相同的課程時間,完成教學及這些新的工作。」

而這群「混合學習(Hybrid Student)」學生,選擇一半時間在家學習,一半時間到校上課,多半是年紀較長的中高年級生,對於安全規範較能自律,希望能保有同儕的社交生活。

朱海浩(Michael Chu) 是長島某高中十二年級的學生,他在十一年級有超過一半的時間都在家上課,所以這學期他選擇回校上課,至少一週能有一半的時間跟同學互動,為自己高中最後一年留下一些回憶。

朱海浩說,新的上課方式,感覺效率變得比較差,就算在教室上課,都還是面對著自己的電腦;像是過去課堂上自然的討論與提問,就變得很困難。「上課時不能打斷教學,沒辦法做小組討論作業。這類討論現在很困難,因為有一半的學生在學校,一半在家,要讓兩邊的學生溝通,完成小組作業很不容易。」他期待疫情能快點過去,希望明年六月,高中畢業典禮能如期舉行。

疫情當前,師生都同時面對不同的學習與教學,蘇藏憂心地說:「好的學習是必須建立在師生的互信上,但現在的上課方式,太多的不確定性,讓溝通變得困難,很難達到彼此的信任,這恐怕會流失一群資深的好老師。」

◎上課的美麗與哀愁

每天早上九點一到,張家兩姊妹張依甯(Joycelyn Chang,五年級)與張琋甯(Alicia Chang,二年級),就在各自的房間內,開始一整天的課程。張琋甯正在上社會課(Social Study),老師引導著學生創意寫作。孩子透過zoom跟老師對談自己的故事,張琋甯一邊用筆畫著故事,一邊用電腦打字回應老師的提問。

從四月疫情開始,張琋甯接觸電腦操作,本來一字神功,打字很慢,但現在每天線上上課與交作業,電腦功力突飛猛進。「我喜歡在家裡上課 ,因為比較安靜,會讓我比較專心,因此學會了打字,打字與拼字能力愈來愈好。」

姊姊張依甯正在另一個房間閱讀文章,主題是「素食與環境的關係」,老師讓他們讀文章後寫下筆記,同時表達自己的想法。張依甯試著想問問題,在鏡頭前舉著手,同時發送舉手提示,等了三十秒,老師才看到她的提問,才開始問問題,就被另一個同學打斷插話。張依甯說:「當你舉手時,有時候老師沒看到你,所以要舉手舉很久,可是他還是沒看到你,這種情況真的很困擾。」

線上上課對某些動態課來說,也是大挑戰。張依甯的下堂課是體育,為了有活動空間,她通常會把電腦帶到客廳。體育老師為了讓大家不覺得無聊,會變換主題,有時候做體操,有時候唱遊,今天是打擊課,老師請大家準備了捲筒衛生紙的捲軸,當成是鼓棒,試著讓孩子發揮些創造力與想像力,在無法到校上課的情況下,製造些樂趣。

張依甯笑著說,一堂課二十五個人,如果上音樂課或唱歌,有時候網路出現延遲,大家的拍子不同,就會變成二十五個不同節奏。

◎家長責任變得更重

張家跟大部分學區家庭一樣,選擇百分之百在家上課,其實考慮的不僅僅是安全。爸爸張華特(Walter Chang)說,他們跟孩子做了分析,讓她們了解回去學校上課的情況,也不會像以前一樣,要戴口罩維持社交距離,午餐時候也不能跟自己的好朋友坐,他們就覺得還不如在家裡來得自在。

張華特從事金融資訊業,疫情前經常要到國外出差,疫情後在家工作,反而更多時間陪伴小孩,因此選擇全程在家上班陪伴孩子。兩個月下來,他明顯感覺孩子變得比較自主,也知道要安排時間,但家長還是需要陪伴與支援。

像是電腦問題,文具與教材上的需求,這些過去都不用擔心,現在也都是家長的工作。老師也希望家長能隨時注意孩子的學習狀況,一有問題,就會透過簡訊傳送給家長。他會利用中午用餐的時間,聊聊今天上課的情形。

「你不只是要當助教,還要身兼心理輔導師、康樂股長,老師在學校他可以隨時叮嚀,但是現在沒法在學校,父母親就要擔任這個角色。」張華特說,這一整年的學校生活,真的犧牲不少。

五年級的張依甯在小學的最後一年,本來學校會有許多畢業活動與準備,像是謝師宴、畢業冊製作等等,而這些重要的經歷與留戀,都因為疫情而簡化了。」

線上虛擬學校,無法取代互動與團體活動,張華特盡量在週末假日,帶孩子出去走走,也會跟幾個好朋友相約家庭聚會,讓孩子保持社交的能力與機會。

可知虛擬教學是這波疫情下的變通管道,暫時解決了教育難題,卻沒有讓老師、家長與學生變得輕鬆。科技無法帶來的信任與安全感,每個人需要承擔更多,才能彌補其中的損失。

圖左 :紐約長島的學校,多採行分流上課,以降低校內學生人數。[攝影者:邱品豪]

圖右 :學校為了降低群聚,走道改成單向道。[攝影者:邱品豪]

圖左 :蘇藏剛進入教育界就遇到Covid-19疫情,教學方式得重新適應與改變。[攝影者:邱品豪]

圖右 :長島十二年級高中生朱海浩,這學期一週一半的時間到校,一半在家線上上課。[攝影者:邱品豪]

圖左 :線上上課時提問與討論,操作上困難許多,圖為五年級張依甯。[攝影者:邱品豪]

圖右 :張家姊妹在客廳進行體育課,姊姊張依甯(右),妹妹張琋甯(左)。[攝影者:邱品豪]