上學去 慈濟助羅興亞難民實現脫貧夢

2022-04-08 | 顏玉珠 五歲到十三歲,二十二人聚集在難民教育學習中心念書。每天下午由慈濟馬六甲分會聘請的老師莫哈末哈崙教導孩子們學科。(攝影者:顏玉珠,地點:馬六甲難民教育學習中心,日期:2022/03/23)

五歲到十三歲,二十二人聚集在難民教育學習中心念書。每天下午由慈濟馬六甲分會聘請的老師莫哈末哈崙教導孩子們學科。(攝影者:顏玉珠,地點:馬六甲難民教育學習中心,日期:2022/03/23)設置學習中心 打造希望

截至2022年2月,馬來西亞持有難民署給予的難民證的難民有十八萬一千五百多人,其中逾十五萬的難民是羅興亞人。但即使持有難民證,在法律限制之下,他們依然是非法移民,無法合法工作,更遑論孩子的教育。

2020年3月18日大馬政府為防堵新冠疫情,實施全國行動管制令,爾後疫情愈趨嚴重,行管令一而再、再而三地延長。難民原本就捉襟見肘的生活,更是雪上加霜,彷徨無助下求助於聯合國難民署;難民署應接不暇,於是與慈濟合作成立Covid-19現金援助專案,委託全馬的慈濟分支會,及時為難民伸出援手。

其實早在2005年慈濟雪隆分會即與難民署簽署合作備忘錄,2016年更借助慈善訪視經驗,一一家訪難民,提供協助,並陸續舉辦義診,關懷不曾間斷。緣於新冠疫情爆發,因應疫情升溫,2020年起慈濟對難民的援助,更為頻繁而直接。

幾番互動,志工看見難民孩童隨著父母逃難至馬來西亞,或是在當地出生,但因長期處於封閉的生活環境,無法進入正規學校就讀,成為失落的一代。慈濟志工許玉萍說:「孩子無法享有教育資源,成天無所事事在屋外蹓躂玩耍,年紀輕輕就嫁給其他難民,基本馬來話和算術都不會代代相傳在貧困中循環。」

行管令期間,吳儀榮(右一)與許玉萍(右二)循著名單到各處去發放物資與難民署現金補助給難民。從生活關懷到孩子的教育問題,促成馬六甲難民教育中心成立之因緣。(攝影者:顏玉珠,地點:馬六甲難民學習中心,日期:2021/06/26)

行管令期間,吳儀榮(右一)與許玉萍(右二)循著名單到各處去發放物資與難民署現金補助給難民。從生活關懷到孩子的教育問題,促成馬六甲難民教育中心成立之因緣。(攝影者:顏玉珠,地點:馬六甲難民學習中心,日期:2021/06/26)馬六甲州約有二千多位登記的難民,卻很少有難民教育學習中心,馬六甲志工們萌生為孩子們辦學的心願,正好在士馬木(Semabok)有一個羅興亞難民聚集之地,村長莫哈末哈欣(Mohammad Hashim Bin Jafar)與家長正籌畫為孩子們辦理一個學習中心,且已準備租下村中一個木板屋做為孩子學習場所。

知識品格兼備 翻轉人生

2021年12月4日志工團隊前往拜訪與了解,促成慈濟與該村合作,攜手設置難民教育學習中心。隨後志工開始著手籌畫,徵聘老師,尋找課桌椅、書本教材、書包、制服、課業簿等。

2022年1月1日,難民教育學習中心正式運作。五歲到十三歲,二十二人不分年齡聚集一堂,一周五天傳來孩子朗朗讀書聲。每天早上孩子們有宗教課,下午則由慈濟馬六甲分會聘請的老師莫哈末哈崙(Mohammed Harun Mohammed Islam)教導孩子們學科。原本連基本馬來語、英文都不會,現在懂得從A寫到Z,以及簡單對話溝通,禮貌上也有所進步。

3月26日人文課程啟動,第一堂志工以班級經營之概念帶動孩子們動手整理教室,培養他們共同維護學習環境之心念與責任感。

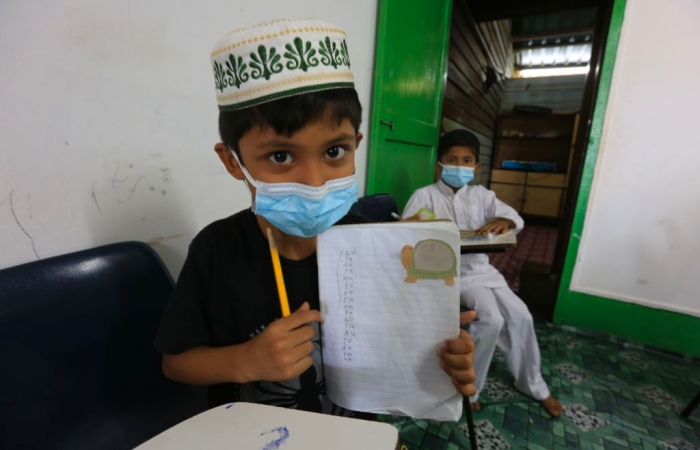

難民孩子們從不會英語,三個月來已會書寫A至Z,及簡單單字。圖為孩子向志工展示他學習英語的成果。(攝影者:顏玉珠,地點:馬六甲難民教育學習中心,日期:2022/03/23)

難民孩子們從不會英語,三個月來已會書寫A至Z,及簡單單字。圖為孩子向志工展示他學習英語的成果。(攝影者:顏玉珠,地點:馬六甲難民教育學習中心,日期:2022/03/23)孩子們賣力地擦窗戶、擦桌椅、掃地、拖地,約一個小時便將教室內外環境打掃乾淨,志工還特地為打掃用具貼上名卡,找到一個「家」;也特別利用寶特瓶製作鞋架,同時示範鞋子擺放方式,教孩子們培養生活好習慣。

志工還在教室的牆壁上張貼靜思語,並向孩子們解釋與說明靜思語的義涵。九歲的莫哈末阿亞斯聽聞開心地回應:「我今天學到penyapu、mop、penyodok、baldi。還有鞋子要鞋底與鞋底這樣放整齊,以及朗朗地唸著靜思語『為自己找藉口的人,永遠不會進步。』」

(文:顏玉珠 馬來西亞報導 2022/04/05)