一封掛號信 老闆報名志工

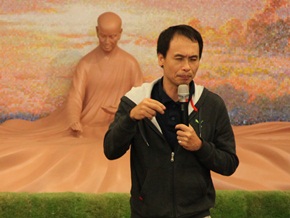

2013-03-30 | 李彥儀 陳雲合(中)分享:只有放下身段、親力親為,才能從實做的過程中,開廣視野、累積善根。(攝影者:李士彬 地點:蘆洲靜思堂 日期:2013/03/24)

陳雲合(中)分享:只有放下身段、親力親為,才能從實做的過程中,開廣視野、累積善根。(攝影者:李士彬 地點:蘆洲靜思堂 日期:2013/03/24)踏實力行 撥迷散霧

「一封掛號信,讓我找到心靈的依歸!」自營電子科技業的陳雲合,透過電視及朋友們口耳相傳,知道慈濟為人類做了很多的善事,但從不刻意放在心上。直到去年(2013)妻子參加歲末祝福晚會,拿回一張志工招生報名表,填寫完畢後,便以掛號信函郵寄到蘆洲靜思堂的地址。不久,慈濟的志工們開始邀約他參與活動,從每周四夜間定點資源回收、訪視居家打掃,進而參加志工課程的研習,陳雲合認真把握住每一次的好因緣。

「在慈濟常聽到有人相互地說感恩,我很好奇,這是一個什麼樣的團體?」為了追求答案,進一步了解慈濟宗門的精神所在,陳雲合將《證嚴上人思想體系探究叢書》仔細研讀了三遍。

「我學到只有放下身段、親力親為,才能從實做的過程中,開廣視野、累積善根。」陳雲合表示,雖然身體力行的付出有時讓他感覺到疲累,但身心靈的滿足和快樂是他得到最大的回饋。

心靈有法 知己之福

任教於醒吾科技大學企業管理系的教授游鴻裕,自稱還在評估觀望,多次佇足在蘆洲靜思堂前裹足不前,總覺得慈濟在校園的行銷不夠強烈、積極。游鴻裕心想如果自己主動參加,盡一點棉薄心力,也許可以改變現況,於是懷著忐忑不安的心來到會場。

「真的是來不及!」盯著螢幕中上人柔語對弟子殷切叮嚀,游鴻裕的心弦緊緊地被揪住一團,淚水不自覺充滿雙眼眼眼瞼,輕輕仰起十五度角讓淚水再化入眼瞼,他期許自己能像海綿般,將半天的志工課程吸收並內化。

游鴻裕教授上台分享,並決定以不缺課來回饋大家的愛。(攝影者:李士彬 地點:蘆洲靜思堂 日期:2013/03/24)

游鴻裕教授上台分享,並決定以不缺課來回饋大家的愛。(攝影者:李士彬 地點:蘆洲靜思堂 日期:2013/03/24)游鴻裕語重心長表示:「家庭教育是一切的根本,如果每個家庭的媽媽都能像慈濟人,能堅定善念和正知見,孩子的心性就不會偏差。」游鴻裕環視現場工作人員,「這裡的環境讓人感覺心靈祥和,看到這麼多人為我們無酬庸的付出非常感動,日後,我只能以不缺課來回饋大家的愛。」

游鴻裕和陳雲合也相約課程結束後,一起到書軒喝咖啡、請購書籍。

啟發善念 少不了我

雖然今天的溫度較前幾天陰冷潮濕,練峯志一早騎乘機車載著二位女兒來到蘆洲靜思堂報到。「能帶孩子一起來上課,是家人共同成長的印記。透過志工的課程可以學習、瞭解慈濟在做些什麼,恪盡自己一份力量幫助需要幫助的人。」

練峯志(右)和女兒練凡瑄(左)快樂享受志工課程。(攝影者:李士彬 地點:蘆洲靜思堂 日期:2013/03/24)

練峯志(右)和女兒練凡瑄(左)快樂享受志工課程。(攝影者:李士彬 地點:蘆洲靜思堂 日期:2013/03/24)溫馨的會場中有稚嫩的臉龐,也有著發白髮色的長者。今年九十三歲的蔡李珠,一早騎著腳踏車,以將近二十分鐘的車程才抵達蘆洲靜思堂,「這裡就像我的另一個家。」熱心參與大小活動的蔡李珠,平時也投入環保的回收工作。「上人做那麼多都不喊累,我們做弟子要跟緊腳步,做就對了!」

能力行,才是真「知道」,心懷感恩力行善法,做了之後有感受、有歡喜、有感動,才能真正領受法益。【更多內容,請參閱慈濟全球社區網】

(文:李彥儀 新北市報導 2013/09/24)