以上人身教為導 摒棄我執

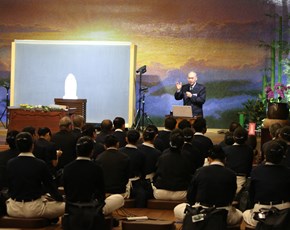

2013-04-05 | 李懿招 黎明香 慈濟全球總督導黃思賢講述「以和供養」,上人創立慈濟宗門,帶領大家行菩薩道,最終就是要人間菩薩大招生。(攝影者:張嫦娥,地點:花蓮靜思精舍,日期: 2013/03/29)

慈濟全球總督導黃思賢講述「以和供養」,上人創立慈濟宗門,帶領大家行菩薩道,最終就是要人間菩薩大招生。(攝影者:張嫦娥,地點:花蓮靜思精舍,日期: 2013/03/29)以和供養 承大乘傳法重責

「證嚴上人身體力行諄諄教誨及耐心指引,沒有怨言的在前面做給我們看,就是不想浪費我們的時間。」泰國即將啟建靜思堂,面對重重問題只要眾志合和即可成城,因此黃思賢期勉泰國學員,以上人身教為導,摒棄我執的習氣,一切問題都可迎刃而解。

黃思賢表示上人總說「來不及了」!時間在前飛逝,無常在後追趕,所以我們要把握付出無所求的機會,抱著感恩、尊重、愛,來相互共勉。他同時認為,泰國是南傳佛教第一大國,也是小乘佛教的代表,倘若慈濟大愛硬體的促成,再加上慈濟的軟實力,則大乘佛教南傳東南亞的重責就要由泰國慈濟志工擔當了。

「付出無所求,感恩、尊重、愛,心寬念純,不比較、不計較。」黃思賢以二十字箴言分享給在場所有人,期許人人要福慧雙修。

郭貴珍(左二)有個願望,她期盼利用自己的能力,當不同語系志工(臺灣與泰國)的橋梁,並發願以自我修養跟大眾結好緣。(攝影者:張嫦娥,地點:花蓮靜思精舍,日期: 2013/03/29)

郭貴珍(左二)有個願望,她期盼利用自己的能力,當不同語系志工(臺灣與泰國)的橋梁,並發願以自我修養跟大眾結好緣。(攝影者:張嫦娥,地點:花蓮靜思精舍,日期: 2013/03/29)自修結好緣 招生當橋樑

「黃思賢師兄說得對、講得好,他一針見血,就點出來了。」第十隊隊輔郭貴珍表示,人人要真正做到「以和供養」師父,不能只有嘴巴說說而已。

承擔總務的泰國慈濟志工郭貴珍想到「上人的一天」,為天下所做的事而反思自己。她表示,微薄的出力,也是一分力量,所以她不敢說抽不出空做慈濟。她做事比較直心,愛做事,但說起話來會傷人!郭貴珍的熱誠幸而大家都能善解。

郭貴珍在先生的支持下放下工廠事務,用心「箍人」來幫忙做福田志工、總務等工作。藉此菩薩大招生,雖然人不多,可是她發心推動一人十菩薩,廣邀本地人一起來發揮良能,勤耕福田。

郭貴珍有個願望,她期盼利用自己的能力,當不同語系志工(臺灣與泰國)的橋梁,願以自我修養跟大家結好緣。

無聲說法 為千年佇立努力

慈濟志工高德詮講述建造靜思主堂的概念與意境時表示,上人感嘆國外教堂都可存留為古蹟,希望花蓮的靜思主堂也可以是千年後的古蹟。

靜思主堂是全球慈濟人的精神所在,高德詮師兄講述建造靜思主堂的概念與意境。(攝影者:張嫦娥,地點:花蓮靜思精舍,日期: 2013/03/29)

靜思主堂是全球慈濟人的精神所在,高德詮師兄講述建造靜思主堂的概念與意境。(攝影者:張嫦娥,地點:花蓮靜思精舍,日期: 2013/03/29)高德詮介紹靜思精舍主堂是全球慈濟人的精神所在,為一個中西建築,外觀設計理念是仿唐的歇山式,四斜屋頂的設計是高德銓造訪二十四間日本間唐代寺廟,以《無量義經》為主軸,來彰顯大乘佛教的氣度;以無聲說法、道場視覺之美,闡述傳承靜思法脈。

大門上面雋刻著「無量義經」四字,是上人墨跡,也是經文法髓。屋頂以流體力學,節能減碳的綠建築做基礎,還有智慧型高開窗是上人的美學設計。掛著的陶燈上,都刻有「靜寂清澄」三十六個字,是時刻提醒靜思弟子「法譬如水能洗滌人心」。

承擔建築小組的黃灌君表示,泰國有七千多坪的土地,要建造永久的靜思堂。原來初期規劃是容納五百人的場地,但上人要建一座永久道場,不希望有後續改建的疑慮。

靜思堂是給全泰國人使用,黃灌君哽咽地談到,受限於泰國的法律,單獨空間或挑高都有限制,想要蓋道場迎接全泰國人一起來傳揚靜思法脈,完成上人的期待。黃灌君堅定地說:「不論困難有多大,一定會努力完成。」

眾志有願 合心齊力能成城

靜思主堂是志工的精神支柱,張德銓巨細靡遺的解說,讓這群泰國回來的志工,用心聆聽之外也用心做筆記,他們共同期望泰國的靜思堂能早日啟建。(攝影者:張嫦娥,地點:花蓮靜思精舍,日期: 2013/03/29)

靜思主堂是志工的精神支柱,張德銓巨細靡遺的解說,讓這群泰國回來的志工,用心聆聽之外也用心做筆記,他們共同期望泰國的靜思堂能早日啟建。(攝影者:張嫦娥,地點:花蓮靜思精舍,日期: 2013/03/29)這次回來人數雖超過百人,但彭秋玉內心百感交集,她一則以喜,一則以憂。喜的是泰國也即將有靜思堂的籌建,但是要護持一座容納二千人的靜思堂,一百多人還是太少,要趕快接引人間菩薩共同來成就。

「發願不是用嘴巴講,是要做出來的。」彭秋玉認為自己做太少而覺得很慚愧,自己沒有資格唱〈立願文〉,尤其是曲中最後一句「敬請上人莫憂慮」。她說:「等到慈濟泰國分會隊伍浩盪長的時候,『敬請上人莫憂慮』,我就會大聲的唱啦!」

「希望大家悲智雙運、心寬念純、合心一致來籌建泰國靜思堂。」這是泰國慈濟志工心中的願,願善盡每個人的力量,有錢出錢有力出力,期望泰國靜思堂早日啟建,成就精神支柱,完成共同希望。【更多內容,請參閱慈濟全球社區網】

(文:李懿招 黎明香 花蓮報導 2013/03/27~2013/03/30)