放下喪夫苦 回首盡是感恩

2016-01-28 | 張菊芬 到醫院當志工,看盡生老病死的磨難,讓王錦慧找到生命的「答案」。(照片提供:張菊芬)

到醫院當志工,看盡生老病死的磨難,讓王錦慧找到生命的「答案」。(照片提供:張菊芬)或許是迴光返照,猶然記得,那年除夕夜,先生的精神特別好,在大林慈濟醫院裡小兒子推著坐在輪椅上的父親,走到心蓮病房的交誼廳,就讀小六的他尚不知父親的身體狀況已大不如前,還推著坐在輪椅上的父親玩繞圈圈,一旁王錦慧叮嚀說:「爸爸現在像小娃兒一樣,很虛弱,要小心呵護喔。」夜深人靜時,王錦慧感動地對著先生李清課說:「老公,很感謝你,陪我渡過這個除夕夜。」

然而,隔天一早先生卻完全變了樣,在他的身旁籠罩著一股山雨欲來風滿樓的氛圍,身體每況愈下、感覺非常不好,婆婆在旁邊哭泣,王錦慧則陪伴在旁唸佛號,公公、小姑、朋友紛紛抵達現場,小兒子似乎也感受到即將失去父親的恐懼感,顯得坐立不安很浮躁,還轉身偷偷哭泣。

2007年大年初一的中午時刻,是王錦慧一生永難忘懷的日子,助念堂佛號聲延續八個小時,醫院裡許多志工放下手邊工作前來助念,志工組的陳鶯鶯教著王錦慧在先生耳邊向他低聲辭別,讓他能安然辭世,這一切,讓頓失至親的王錦慧,當下有了依靠。

懷抱理想 作育英才

年輕時的王錦慧總有一個理想,想把天下的孩子教好。小時候住嘉義東石港,父親以捕魚為生,母親生育六個女兒,另有二個兒子都夭折,家裡孩子多,經常天天吃番薯葉過日子,於是錦慧發願要認真讀書,才能改善家庭的經濟。

長大之後,王錦慧與和她同樣具有教育抱負的有為青年李清課結婚,有責任感的先生,長官經常賦予很多的期待,他也願意扛起教育莘莘學子的責任與義務。但緊張忙碌的生活、作息卻不正常,導致他的身體漸漸地亮起紅燈。

最後,李清課被發現罹患胃癌,2006年已進入末期,於是王錦慧去找大學系主任蘇家愷商量對策,希望找一家安寧病房,於是良師益友的蘇家愷,引薦她到大林慈濟醫院心蓮病房去找家庭醫學科醫師陳世琦。

無常扣門 驚惶難安

在剛開始診療時,陳世琦醫師很溫柔地告知先生的一些病情,治療後病況有好轉,也比較吃得下,於是回家休養三個月,那時錦慧就覺得大林慈院的醫師,很有菩薩心腸;然而,三個月後病情變化,先生整個人變得沒辦法吃東西,又回來找陳世琦醫師,開始住院,當時夫妻兩人仍對病情抱持樂觀的態度,但卻有一件事情讓他們受了點驚嚇。

初來住院,病房內燈光微弱,只聽到對面病床上,病人的呼吸聲越來越急促,到了半夜兩、三點,忽然一切都靜了下來,護理人員急促地走過來將隔簾拉起,病人的太太打電話給兒子說︰「你老爸已經走了,你今天請假趕快過來!」

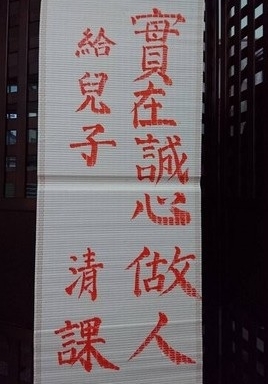

在陳世琦醫師的建議下,李清課寫下,「誠實做人」四個字,作為孩子未來人生的期許與勉勵。(照片提供:張菊芬)

在陳世琦醫師的建議下,李清課寫下,「誠實做人」四個字,作為孩子未來人生的期許與勉勵。(照片提供:張菊芬)王錦慧夫妻倆有點愣住相對一看,才知道原來對面病床的病人剛剛往生。因為從來沒有跟往生者那麼靠近,那種距離與氛圍令他們感到十分害怕。隔天一早,志工楊美真建議他們,到佛堂祈禱,將害怕的事情,向佛菩薩說,祈願菩薩保佑賜給力量,錦慧允諾,「知道了。」護理同仁也前來輔導,穩定他們的心情。

陳醫師希望讓李清課心情好轉,詢問他要不要寫書法,留一句話給兒子,作為孩子未來人生的期許與勉勵,李清課欣然答應,用心且認真書寫「誠實做人」四個字,要給兒子當座右銘,夫妻倆人露出感激之情,精神也開始好轉。

對抗死神 拒絕關懷

先生住進大林醫院的心蓮病房之後,平日王錦慧白天上班,留先生一個人獨自在病床上跟死神搏鬥,但他不願面對病情,拒絕訪客,包括護理人員、志工想來與他聊生死大關,他都不願意。

有一次父母要過來看他,他皺著眉不要讓父母來,王錦慧在旁規勸:「老公,知道你很孝順,不捨父母看到你這樣,心裡很痛。但你能夠行孝就這一段時間而已,不管怎樣,你還是他們的寶貝兒子,要讓她們來看看你。」先生因此點頭讓自己的母親,偶而利用白天時間來照顧他。

王錦慧一方面安撫先生的情緒,一方面學校、家庭、醫院三頭跑,自己也覺得體力不勝負荷,學校的長官建議她:「你這樣子體力負荷不了,未來路還很長,不要蠟燭兩頭燒,自己身體要照顧好,還是請假全心照顧自己與老公吧!」

回到醫院病床旁,王錦慧拿著學生的作業簿批改,出了神地想著這長遠的路該如何走下去。護佐李季樺此時悄悄地進到病房:「妳是老師嗎?在哪裡教書啊?」「喔!我在私立中學教書。」李季樺有點開心:「是喔!我女兒也是讀那裡的。」兩人就這樣聊起來,原來護佐的女兒也是她的學生,兩人因此熟識。

李季樺經常來為王錦慧加油打氣,講些醫學、護理常識讓她知道,更關懷到她不安的心靈,也引導她走入現實面,接受事實,希望她能做好心理準備,遇到時能很快地走出悲傷。護佐真誠告知:「你老公這樣,除非是有奇蹟出現,不然他已經是不可能了。」錦慧這才驚覺無常即將來臨,開始接受這樣的事實,可是先生還是無法面對。

瓦解心防 釋放情緒

陳世琦醫師對待病人總是很體貼,不捨李清課心情這樣硬撐,就來到病房跟他聊生死大關,終於慢慢瓦解了他的心防。可是「小孩,一個小學五年級,一個國中二年級,責任還很重!」李清課跟陳世琦醫師這麼說,因為他是一個很有責任感的人,自覺不應該這時候離開他們,所以不願「向病情低頭」。

後來,改住單人房,錦慧跟學校請了兩個月的假期專心照顧先生,陪伴他走過人生最後一個旅程,或許是因為李清課慢慢地接受自己的病情,覺得繼續住院,一天花二千元會把家庭經濟拖垮,趁著陳醫師來看診時提出請求:「可不可以讓我安樂死?」王錦慧在旁眼淚直流:「當下只能一直哭而已,沒辦法講什麼。」過幾天之後李清課更是完全不吃,也不打針,王錦慧看在眼裡痛在心裡,哭得更厲害:「老公,如果兩千能夠買你一天的生命,我願意。」

當王錦慧陷入人生的低潮時,心蓮病房一位護理同仁分享如何走過喪父之痛,讓王錦慧與先生比較能夠接受命運、面對生死。(照片提供:張菊芬)

當王錦慧陷入人生的低潮時,心蓮病房一位護理同仁分享如何走過喪父之痛,讓王錦慧與先生比較能夠接受命運、面對生死。(照片提供:張菊芬)當王錦慧陷入人生的低潮時,心蓮病房有位護理同仁之前心愛的父親往生,剛回到醫院上班時,情緒也是無法平復,她以自身經驗跟錦慧分享如何走過這一段路。志工組的陳鶯鶯也分享她先生的故事,錦慧發覺跟她們聊過之後,清課比較能夠接受命運、面對死亡,於是她對先生說:「這是我們兩個人的命運,我們要來面對,因為這是每一個人不同的人生。」

大限將至 關懷不斷

有一天,李清課呼吸困難,一口氣不太上得來,他說要回家,王錦慧想起了初來住院時,那一夜對面病床病人往生的情景,身體頓時打了個哆嗦,趕緊打電話叫兒子過來陪伴,心裡非常害怕先生往生那一刻的來臨,志工握著錦慧的手悲憫地說:「當你面臨到這個時刻,不用擔心,師兄、師姊都會來幫妳的。」

回到家中,或許是意志力或是迴光返照,先生的精神又好了起來,但撐沒幾個小時之後,感到家裡的床很硬,醫院的床比較舒服,所以又決定回到醫院,但從此沒能再回老家一趟。

陳世琦醫師貼心地想為李清課辦最後一場生日祝賀,王錦慧也想陪他度過難忘的生日,背著清課買了一個大蛋糕回來慶生,分送給整層樓的病人、醫師、護理同仁,感恩大家一路的陪伴,也趁此跟大家結緣,那時心裡對很多地方很感動,於是興起了一個念頭:「以後可以的話,我一定要回來回饋。」

2007年新春的第一天,分別時刻終於到來,王錦慧痛不欲生,活著感覺像是沒有靈魂的行屍走肉。每次下班車子向前直駛,腦中的影像就像電影院的播放機,一幕幕地流逝著,心總想著老公,「為什麼!你就這樣走了!為什麼這個擔子必須由我來承擔?」眼淚總是不聽使喚,一路上就這樣開車回家,眼皮經常腫得像是瞳鈴眼。

「當時很想跟他走,但是想到那兩個苦命的孩子,沒了父親已經很可憐了,那我如果跟他走,孩子怎麼辦?如果黃泉路上遇到老公,他一定會罵我,『你過來孩子怎麼辦,那兒子不就成為孤兒』。」於是王錦慧只能擦乾眼淚,勇敢面對人生。

投入志工 付出療癒

一年後,一位志工先生往生,志工以過來人的心情鼓勵錦慧出來培訓慈濟委員,培訓過程中她投入醫療志工。有一次被安排在內科加護病房,遇到一位七、八十歲的老人家,只剩一口氣,一旁家屬哭的唏哩嘩啦,尤其是他的媳婦,錦慧以過來人的身分,人苦我悲的心情,抱住這位媳婦安撫她可以唸佛號給公公,也給她一些意見和祝福。

王錦慧加入教聯會,結合自己的職業和志業幫助他人、用心教育下一代。(照片提供:張菊芬)

王錦慧加入教聯會,結合自己的職業和志業幫助他人、用心教育下一代。(照片提供:張菊芬)回家後,或許是同病相憐,讓王錦慧想到先生就又哭了起來,但或許對錦慧而言,這樣的宣洩也是一種心靈療癒。

另外有一次遇到一位四十幾歲的年輕人,以前不愛惜自己,現在生命垂危時,才想到菩薩,所以王錦慧特地去跟他聊天,勸他好好養病,「將身體的病交給醫師,當你病醫好了,就可以跟我一樣回來當志工付出。」他認同錦慧的說法,所以每當錦慧在送餐時,他就非常歡喜出來一起送餐,讓錦慧感到非常高興。

王錦慧不懂為何,每次當志工時都好歡喜,後來才知道自己出來付出,膚慰家屬、讓病人心情豁然開朗,過程中也是在為自己療傷。

當醫療志工讓王錦慧找到人生的「答案」,「原來老天爺要給我一份使命,讓我體驗那一種痛,更能幫助別人。」於是錦慧更加認真參加慈濟各項志工行列,並在2013年受證慈濟委員,隔年完成慈濟教師聯誼會教師培訓。

現在,除了假日回老家陪伴雙方的父母以外,如果有時間,王錦慧也會參加慈濟訪視、醫療、教聯會活動,結合自己的職業和志業幫助他人、用心教育下一代。

(文:張菊芬 大林慈濟醫院報導 2016/01/28)